I n einem der Bücher von Tove Jansson treffen wir Bisam, einen mürrischen Philosophen, der vorübergehend bei der Muminfamilie lebt. Ein Kuchen ist auf mysteriöse Weise vom Esstisch verschwunden, aber das stört Bisam nicht – er will nur in Ruhe in der Ecke grübeln. Nach einigen Nachforschungen stellen wir fest, dass er auf genau diesem Kuchen sitzt.

Die Eskapaden von Bisam sind nur eines von unzähligen Beispielen für Janssons Talent, das Wesentliche, was uns menschlich macht, einzufangen. Jansson – vor allem für ihre Muminfiguren bekannt – war eine produktive und vielseitig begabte Künstlerin. Sie war Malerin, Illustratorin, Cartoonistin und Schriftstellerin. Ihr Werk könnte leicht mehrere Lebensspannen füllen.

„Ihr Federstrich ist lebendig, weich, schön und unnachahmlich. Es ist eines der schönsten Dinge auf der Welt“, sagt die Kunsthistorikerin und Sachbuchautorin Tuula Karjalainen, die Autorin von Tove Jansson: Die Biografie.

Frei leben

Katajanokka und Kaartinkaupunki, Helsinki: Tove Jansson wurde 1914 geboren und verbrachte ihre Kindheit in Katajanokka, einem maritimen Viertel im Zentrum von Helsinki. Dort malte sie oft am Fuße der Uspenski-Kathedrale, der größten orthodoxen Kathedrale Westeuropas. Ein nahe gelegener Park ist nach ihr benannt.

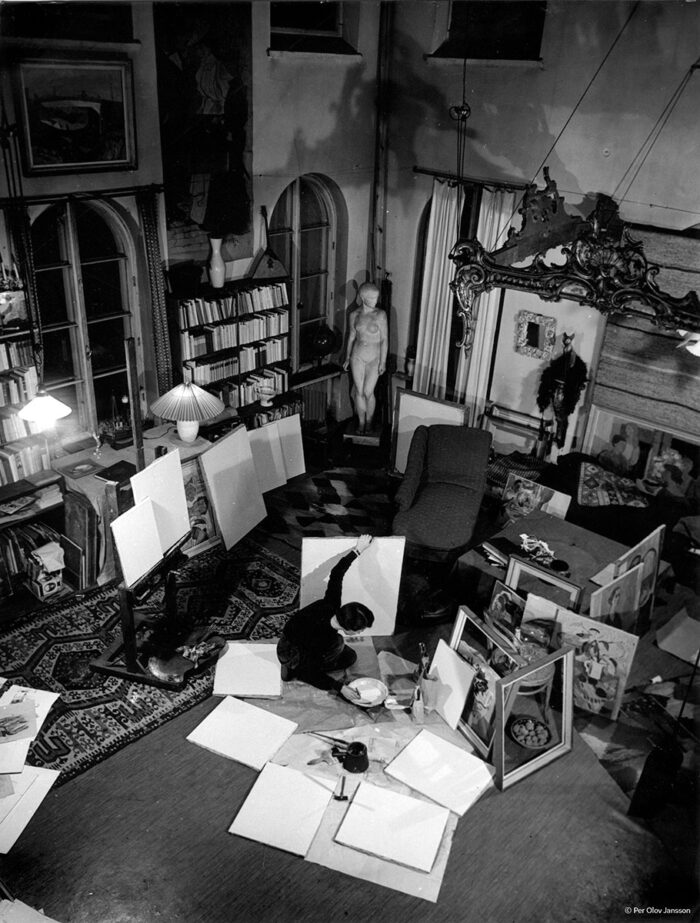

Als Erwachsener arbeitete und lebte Jansson in einem Atelier mit hohen Decken in der Ullanlinnankatu 1 in Kaartinkaupunki. Für Gruppenbesuche ist eine Genehmigung der Moomin Characters Ltd. erforderlich, Passanten können jedoch ein Relief der jungen Jansson an der Außenseite des Gebäudes bewundern.

Foto: Per Olov Jansson / Moomin Characters Ltd

In Janssons beliebtem Roman Das Sommerbuch lehrt die Großmutter Sophie, wie wichtig es ist, eigene Entscheidungen zu treffen, und sagt: „Alles ist gut, solange man nur frei sein kann.“ Dies fasst Janssons Lebensphilosophie recht gut zusammen.

Freiheit ist ein wichtiges Thema in Janssons Werken, das oft von ihren Figuren verkörpert wird. Da ist zum Beispiel die Muminfigur Schnupferich – ein einsamer Wanderer, der in einem Zelt schläft und melancholisch Mundharmonika spielt. Wenn der Sommer vorbei ist, packt er seine Sachen und verlässt das Mumintal für den Winter.

Obwohl ihre Werke von einem breiten Publikum weltweit geliebt werden, malte, zeichnete und schrieb Jansson nur für sich selbst. Dies war eine Art, frei zu leben; der Kampf, für den sie ihr ganzes Leben lang gekämpft hatte.

Als Kind durfte sie das Haus der Familie am Meer in Helsinki auf eigene Faust durchstreifen. Die Familie Jansson verbrachte ihre Frühlings- und Sommermonate auf einer Insel östlich von Helsinki, umgeben von der wilden Natur des Schärengartens. Obwohl sie später unter anderem an der renommierten École des Beaux-Arts in Paris studieren sollte, hatte sie mit ihrer Frühbildung zu kämpfen.

„Sie interessierte sich mehr für die spannenden Abenteuergeschichten, die ihre Mutter ihr vorlas, als für die Schule“, sagt Karjalainen. Zufällig gibt es im Mumintal keine Schule.

Liebesbriefe an das Meer

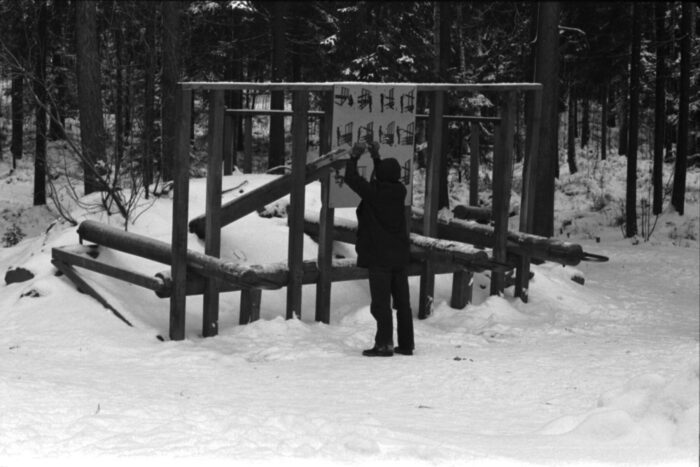

Die Insel Klovharun: Der Schärengarten von Pellinge bei Porvoo hat Janssons Leben und Werk nachhaltig beeinflusst. Zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Tuulikki Pietilä verbrachte sie 28 Sommer auf der Insel Klovharun und schenkte ihr Haus später dem Heimatschutzverein. Klovharun und die umliegenden Inselchen bilden ein Naturschutzgebiet. Foto: Per Olov Jansson / Moomin Characters Ltd

Der größte Teil von Tove Janssons Leben spielte sich vor einer maritimen Kulisse ab. Vielleicht war es die Unendlichkeit des Meeres, die Jansson selbst verkörpern wollte. Das Meer macht, was es will: „Es schäumt rücksichtslos, tobt wütend und ist dabei doch irgendwie ruhig“, schreibt sie in Mumins wundersame Inselabenteuer. Dasselbe Gewässer, das den Mumins eine erfrischende Oase zum Toben bietet, kann sich plötzlich in eine unberechenbare und sogar beängstigende Kraft verwandeln, die ein Boot versenken oder ein Zelt zerreißen kann.

„Sie betete das Meer an. Sie konnte lange Zeit allein im Archipel verbringen, obwohl sie Angst im Dunkeln hatte. Das Meer hat ihr Gefühl von Freiheit gestärkt“, sagt Karjalainen.

Einige von Janssons Werken entstanden buchstäblich mitten im Meer, auf einer Insel, die sie stark beeinflusste. Jansson verbrachte viele Sommer mit ihrer langjährigen Lebensgefährtin, der Grafikerin Tuulikki Pietilä auf der Insel Klovharun in Pellinge, in den Schären östlich von Helsinki.

Das kleine, felsige Klovharun war schwer zugänglich, und es gab weder Strom noch fließendes Wasser. Doch Jansson und Pietilä fühlten sich von der Insel angezogen und bauten dort eine Hütte. Als diese schließlich auf Klovharun stand, war es genau so, wie es sich die Partner erhofft hatten: vier Wände, vier Fenster und ein gemeinsamer Schreibtisch, an dem sie zeichnen und schreiben konnten.

Ein langer Tanz voller Abenteuer

Die Kirche Teuva: in der Gemeinde Teuva in der Nähe von Seinäjoki in Westfinnland beherbergt das einzige Altarbild, das Tove Jansson je geschaffen hat. Die zehn Jungfrauen wurde auf die Steinwand der Kirche gemalt, und die leuchtenden Farben sind auch 71 Jahre nach der Fertigstellung noch lebendig.Foto: Per Olov Jansson / Moomin Characters Ltd

Janssons Beziehungen und Erfahrungen sickerten in ihre Bücher und Comics. Das unzertrennliche Mumin-Duo Tofslan und Vifslan repräsentiert Jansson und die Theaterregisseurin Vivica Bandler; die weise und standhafte Tooticki im gestreiften Hemd ist Pietilä nachempfunden. Janssons Buch Die Tochter des Bildhauers aus dem Jahr 1968 basiert auf ihren eigenen Erfahrungen als Kind.

„Sie schrieb keinen einzigen Satz, den sie nicht selbst erlebt oder gefühlt hätte. Nichts war oberflächlich, ob es sich nun um Naturbeschreibungen oder die Darstellung ihres Innenlebens handelte.“

Während des Zweiten Weltkriegs verliebte sich Jansson in Vivica Bandler. In eine Frau verliebt zu sein, war eine neue und ungewohnte Erfahrung, aber Jansson schrieb an ihre Freundin: „Es erscheint mir so absolut natürlich und echt. Die letzten Wochen waren wie ein einziger langer Tanz voller Abenteuer, Zärtlichkeit und Intensität.“

Heute wird Tove Jansson von vielen als Ikone der Queerbewegung und als Wegbereiterin für LGBTQ+-Themen angesehen, und das zu Recht: In einer Zeit strenger Normativität stellte sie sich gegen den Mainstream. Homosexualität war in Finnland bis in die 1970er-Jahre illegal, Jahrzehnte nachdem Jansson zum ersten Mal eine lesbische Beziehung eingegangen war. Sie hat nie geheiratet oder Kinder bekommen. Ihr Leben war nur ihr eigenes, nicht das eines anderen.

„Sie trug keine Protestschilder oder Transparente. Für sie war es einfach das natürliche Leben, für das sie selbst die Verantwortung trug“, sagt Karjalainen.

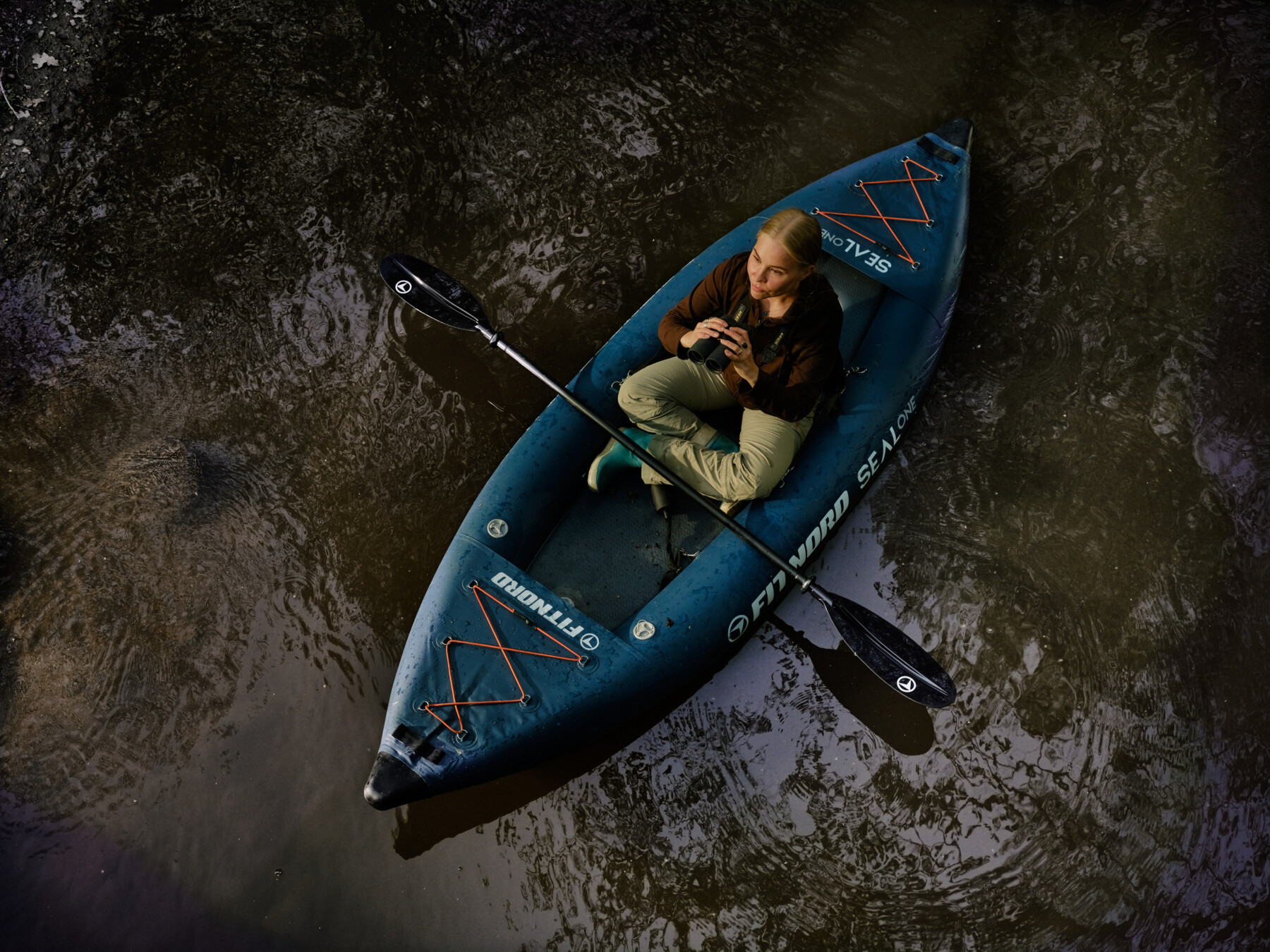

Rankki, Kotka: Janssons Sommerbuch wurde verfilmt und kam 2024 in die Kinos, in der Hauptrolle die Oscar-nominierte Schauspielerin Glenn Close. Der Hauptdrehort war die ehemalige Militärinsel Rankki vor der Küste von Kotka.Foto: Per Olov Jansson / Moomin Characters Ltd

Text Kristiina Ella Markkanen, ThisisFINLAND Magazine