Intitulée Generation 2023, la troisième édition de la triennale Generation (jusqu’au 20 août) présente plus de 50 jeunes artistes sélectionnés parmi 1 004 propositions. De nombreuses œuvres ont été créées pendant la pandémie, c’est-à-dire au moment où le monde tel que nous le connaissions jusque-là a pris fin.

Dès l’entrée, avant même d’avoir été en mesure de se focaliser sur quoi que ce soit d’autre, une vidéo sollicite l’attention du visiteur.

Sur un écran rectangulaire orienté verticalement, nous voilà témoin d’une succession silencieuse de dizaines de visages humains qui défilent à une cadence rapide. Le rythme légèrement irrégulier de cette animation produit un effet comparable à celui d’un folioscope. Chaque nouveau visage se déforme, les traits s’étirent, la texture de la peau change ou les couleurs prennent l’éclat du néon… jusqu’à ce que le visage suivant prenne forme.

Changez de visage !

Face: to put on a face, to remove a face (2022) de Juho Lehiö

Photo : Stella Ojala/Amos Rex

Voici Face: to put on a face, to remove a face, une installation de Juho Lehiö (né en 2000) organisée comme une table de maquillage, mais avec un écran à la place du miroir. Même si cette table permet toujours de se maquiller, elle intègre une autre possibilité qui s’est affirmée ces dernières années dans l’univers virtuel : celle de faire appel à différents filtres permettant de modifier et de refaire son visage.

Pour certaines personnes, le résultat est plus vrai que nature. C’est le cas de l’une des clientes dont s’occupe Lehiö dans le cadre de son travail de maquilleur. C’est d’ailleurs cette même personne qui lui aura finalement inspiré son œuvre.

De l’autre côté de l’installation, le visiteur peut s’asseoir devant un écran du même type, toujours équipé d’une caméra, pour tester une série de filtres sur son propre visage. En portant le regard au-delà de la station de maquillage de Lehiö, une autre image rectangulaire apparaît sur le mur.

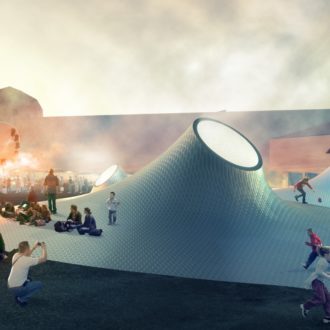

Des couches révélatrices

Self-portrait with makeup (2020) de Johanna Saikkonen

Photo : Stella Ojala/Amos Rex

Selfportrait with makeup, une vaste toile de Johanna Saikkonen (1998), est plus haute que large. La tête et les épaules du sujet remplissent le cadre ; s’il s’agissait d’une photo, on pourrait dire qu’elle a été recadrée au plus près. Le spectateur observe cette œuvre en levant légèrement les yeux, l’angle rappelant celui qui nous est habituel quand nous passons un appel vidéo.

Vue de loin, la texture riche et multicouches me suggérait qu’une généreuse épaisseur de peinture avait été appliquée sur la toile, mais je me suis rendu compte que ce n’était pas le cas quand je me suis retrouvé face à l’image. Ce qu’on distingue alors, c’est la texture de la toile sous-jacente, la surface de la peau du sujet et le maquillage qui la recouvre.

On voit une mèche de cheveux indisciplinés échappés du gros de la chevelure et l’ombre portée de ces cheveux sur le front du sujet. La lumière provient d’un point situé quelque part au-dessus du personnage, ce qui crée des cercles d’ombre autour de ses yeux et par ailleurs une ombre courant de son menton à sa clavicule.

Le fait de se tenir tout près du tableau évoque une situation où l’on se trouverait assez près de quelqu’un pour constater que cette personne est certes maquillée, mais que son maquillage, loin de lisser convenablement le grain de peau, révèle plutôt que ni sa peau, ni son maquillage ne sont parfaits. Même si les couches de peinture ne correspondent pas exactement aux couches de maquillage, elles produisent en réalité le même effet : on ne fait pas mieux dans le genre comme filtre.

Une vidéo de maquillage à plusieurs niveaux de lecture

Filter (2022) de Juulia Vanhatalo

Photo : Stella Ojala/Amos Rex

Dans Filter, Juulia Vanhatalo (1999) se filme en train de se maquiller, mais pas comme on pourrait l’imaginer.

D’une durée de trois minutes, la vidéo de l’artiste est projetée sur le mur d’une galerie latérale plongée dans l’ombre. Dans la séquence, on voit Vanhatalo assise face à un mur au milieu duquel apparaît la projection de l’écran de son ordinateur portable personnel.

L’artiste se présente la tête et les épaules positionnées à l’intérieur d’un carré blanc figurant une image Photoshop vierge. À l’aide du pinceau que fournit le logiciel parmi les différents outils de retouche proposés, elle superpose une sorte de maquillage sur son visage, appliquant avec soin des couleurs destinées à la base de maquillage, au rouge à lèvres ainsi qu’au fard à paupières.

Dans la vidéo, on voit la projection passer sur l’écran du smartphone de l’artiste pendant qu’elle ouvre Instagram pour y poster la photo qu’elle vient de créer, alors que c’est seulement le maquillage qui y est visible, sans que le visage du sujet n’apparaisse derrière. En effleurant l’image pour l’agrandir, l’artiste se lève et s’installe à sa place précédente, faisant une nouvelle fois correspondre ses traits à l’image, comme si elle mettait un masque. Puis elle fait pivoter son regard peu avant la fin de la vidéo, fixant la caméra pour nous regarder bien dans les yeux.

On entend pendant tout ce temps une bande son de grésillements diffus produits par un projecteur de cinéma en marche, comme si l’artiste avait voulu nous dire : « Rien n’a changé ». Ou bien peut-être : « Constatez tout le chemin parcouru. » Ou peut-être encore : « On n’a pas réussi à aller si loin que ça. » Ou même ceci : « Tout ça commence à bien faire. Nous montrons au monde la projection d’une projection d’une personne qui porte un masque peint, or cette personne et son masque ont chacun une existence distincte. »

Des éléments épars à collecter

Trois photos extraites de Fragment collectors (2021–22) d’Olivia Viitakangas

Photo : Stella Ojala/Amos Rex

L’œuvre Fragment collectors d’Olivia Viitakangas (1999) se compose quant à elle de sept photographies encadrées et de deux vitrines. L’artiste documente par ce biais une profession imaginaire, celle de collecteur de fragments (Viitakangas joue d’ailleurs précisément ce rôle dans les photos, tandis que Liisa Hietanen y apparaît en tant que collectrice de fragments adjointe embauchée à ce poste comme stagiaire).

L’installation met en scène des entretiens d’embauche en nous montrant par ailleurs des contrats, des badges d’identification à l’apparence tout ce qu’il y a d’authentique, une salle de cafétéria et jusqu’au résultat du travail de collecte accompli : des dizaines de fragments de verre trouvés, tous rangés dans leur tout petit sachet individuel à fermeture à glissière, chacun d’eux étiqueté avec son numéro, une date, une couleur, des mesures, des coordonnées de localisation et une description (« Petit éclat de forme polygonale bleu ardoise, éraflé et abimé »).

Il s’agit d’une description à la fois tragi-comique et pince-sans-rire de la vie professionnelle, au sens propre comme au sens figuré : des fourmis ouvrières rassemblant et cataloguant une quantité infinie d’une sous-catégorie strictement définie de déchets miniatures. En somme, quelqu’un a fait du dégât au point d’avoir tout cassé, en conséquence de quoi quelqu’un d’autre est obligé de ramasser tous les éclats de verre épars.

L’intitulé du poste de collecteur de fragments sonne tellement juste qu’on a l’impression que cette fonction pourrait exister pour de vrai. Enfin, le fait que l’installation soit présentée sous une surface vitrée et que les photos soient elles-mêmes encadrées sous verre apporte à l’ensemble une touche d’une subtilité particulière qui résonne très opportunément avec le thème de ce travail créatif.

La fin de quelque chose

The End (2022) d’Amos Blomqvist

Photo : Stella Ojala/Amos Rex

The End, d’Amos Blomqvist (2004), est une image numérique d’environ 80 centimètres de côté qui s’affiche sur un écran encastré dans le mur. Sur un quai du métro d’Helsinki, un écran indique qu’une rame de train arrivera dans une minute. La destination est indiquée en finnois et en suédois, les deux langues officielles finlandaises : Loppu / Ände (« Fin »). Les aiguilles d’une horloge analogique indiquent une minute avant midi.

Il y a cependant un détail qui nous frappe : au-delà du quai, là où devraient logiquement se trouver la voie ferrée et le tunnel, on ne voit que des nuages et un ciel bleu, comme si nous observions cette scène à partir d’un avion. Les spectateurs font halte devant l’image, attendant qu’un mouvement quelconque s’y produise, car les gens réagissent différemment à un écran lumineux qu’à un tirage photo : ils regardent passivement en attendant que quelque chose change.

Un homme à la barbe grisonnante était en train d’observer The End avec sa fille en pull rose âgée de dix ans à peu près. Il lui a dit : « C’est la fin de la ligne. » La fille a demandé : « Mais c’est la fin de quoi ? »

« Tu veux savoir de quoi exactement ? », répondit l’homme.

« Est-ce que c’est la fin du monde ? »

« D’un monde, ça oui. Mais la fin d’un monde pour qui ? Ou alors c’est peut-être juste le train qui ne va pas plus loin, c’est tout. »

« Et c’est réel ? », interrogea la fille.

« Je ne sais pas », fit le père. « Ça en a l’air. »

Par Peter Marten, juin 2023