入选《代际》三年展第三届——《2023代》(展出至8月20日)——有50多位年轻艺术家,他们是从1004名被提名的候选艺术家当中遴选出来的。他们的许多艺术作品创作于疫情期间,那几年里,我们所熟知的那个世界已不复存在。

一进门,还没来得及四处张望,一部视频作品已经抓住了你的全部注意力。

在一面垂直的长方形屏幕上,几十张人脸无声无息地连续快速替换。略不规则的节奏产生了一种类似翻页动画的效果。每张脸都在扭曲变形——面部拉伸,皮肤质地改变,或肤色变成了霓虹色——然后变形成为下一个人。

换脸

《脸:戴上一张脸,摘下一张脸》(2022),作者尤利娅·范哈塔罗

照片:Stella Ojala/Amos Rex

这是尤霍·莱希欧(Juho Lehiö,出生于2000年)的装置作品《脸:戴上一张脸,摘下一张脸》(Face: to put on a face, to remove a face)。整件装置摆设成如同一个梳妆台,用一个显示屏取代了镜子。化妆选项依然存在,但近几年产生了另一种可能性:在网络世界里,你可以用滤镜编辑和重塑你的脸。

有些人觉得这比他们现实生活中的面貌更真实。莱希欧的职业是化妆师,他的一位客户就是这样的,这也是这件装置艺术作品的灵感来源。

在这件装置的另一侧,你可以坐在一个安装有摄像头的类似的屏幕前,在自己的脸上尝试使用滤镜。从莱希欧的梳妆台望去,墙上另一个长方形的图像正召唤你过去。

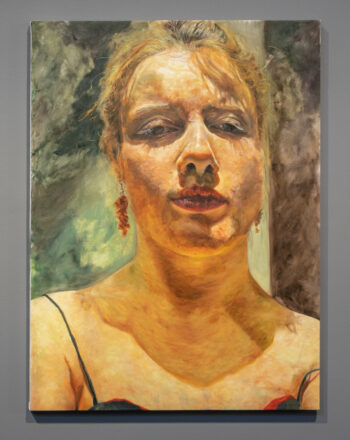

欲盖弥彰

《带妆自画像》(2020),作者尧涵娜·赛科宁

照片:Stella Ojala/Amos Rex

尧涵娜·赛科宁(Johanna Saikkonen,1998年出生)的大型画作《带妆自画像》(Self-portrait with makeup),高度大于宽度。她的头和肩膀占满了整个画面;如果这是一张照片的话,你会说这是近距离特写。我们注视她时得略微抬起头——这个角度让人想起视频通话。

从远处看,丰富而多层次的纹理让我以为那是涂得很厚的油画颜料。但当我近距离面对这幅画,才知道事实不是这样的。你所看到的纹理是底层画布、主人公的皮肤表面,以及覆盖在皮肤上的化妆品的纹理。

你能看清她的每一根乱发,以及这些发丝投在前额上的影子。光线从她上方的某处射来,在她的眼睛周围造成眼影般的圆圈阴影,也在她的下巴到锁骨处投下了一片阴影。

靠近这幅画,就像离一个人非常近,近到看清她们化了妆,以至于她们的皮肤看起来不是光滑的,而是暴露出皮肤和化妆都不完美。颜料的层次并不完全对应于化妆的层次,但它们产生了同样的效果。这算不算是一种滤镜?

化妆的分层解析

《滤镜》(2022),作者尤利娅·范哈塔罗

照片:Stella Ojala/Amos Rex

尤利娅·范哈塔罗(Juulia Vanhatalo,1999年出生)通过她的作品《滤镜》(Filter)拍摄了自己化妆的过程,但不是你想象的那样。

这段三分钟的视频被投射到幽暗的侧面画廊的墙上。在视频里,范哈塔罗坐在一面墙前,置身于正在放的投影当中,投影显示的是她自己的笔记本电脑的显示屏。

她的头和肩膀落在一个白色正方形里,那是一张新的、空白的Photoshop图片。她用Photoshop的刷子在脸上叠加“化妆”,小心翼翼地涂抹底妆、唇膏和眼影的颜色。

在视频中,投影切换到显示她的手机屏幕,她打开Instagram并在那里发布新照片。我们看到的是妆容,背后却没有脸。她点击图片将其放大,站起身来移动到位,再次将她的脸与图片相匹配,就像戴上了一个面具。她的眼睛转了转,凝视着镜头,看着我们。视频就这样结束了。

这一过程中的背景声是老旧投影仪的噼啪噪音,仿佛在说:什么都没变。又或许是在说:看看我们已经走得多远了。又或者,也许说的是:我们不见得走了多远。又或者,也可能是:这变得好老啊。我们向世界展示了一个戴着涂脂抹粉面具的人的投影的投影,但这个人与那个面具其实是分别独立存在的。

一地碎渣你来捡

《碎片收集者》(2021-2022),作者奥利维亚·维塔康格斯

照片:Stella Ojala/Amos Rex

奥利维亚·维塔康格斯(Olivia Viitakangas,1999年出生)的《碎片收集者》(Fragment collectors),由七张带框的照片和几个展示柜组成。它记录了一个想象中的职业:碎片收集者(维塔康格斯在照片里扮演了这个角色,而丽萨·赫塔宁【Liisa Hietanen】则扮演了一名见习的初级碎片收集者)。

这件装置作品展示了应聘面试、合同、看起来很真实的身份证件、办公场所的咖啡室,以及劳动成果:几十片捡来的玻璃碎片,每一片都装在一个小小的拉链袋里,标有编号、日期、颜色、尺寸、位置坐标和文字说明(“多边形碎屑,被划伤、擦伤和碰伤”)。

这是一种苦中作乐、死气沉沉的工作生活的写照,无论你是按字面意思理解还是当作一种比喻:工蚁整天忙着收集和分类整理无穷无尽的特定子类别的微型垃圾。有人闯祸搞砸了,别人就得把一地的玻璃碎片捡起来。

碎片收集者是一个很好的职称——你会觉得它是真实存在的。展柜和照片上都有玻璃板,这是一个很精妙的细节。

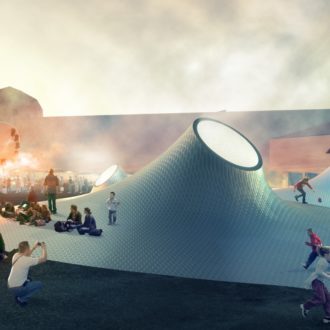

某个终点

《终点》(2022),作者阿莫斯·布隆克维斯特

照片:Stella Ojala/Amos Rex

阿莫斯·布隆克维斯特(Amos Blomqvist,2004年出生)的《终点》(The End)是一幅数字图像,在嵌于墙上的一个约80厘米见方的屏幕上进行展示。在赫尔辛基的一处地铁月台上,显示屏显示出一列地铁将在一分钟内抵达。目的地分别用芬兰语和瑞典语表示,这两种语言都是芬兰的官方语言:“Loppu / Ände”(终点)。模拟时钟的指针表明还差一分钟就到12点整了。

只有一个地方很特别:在月台之外,本是轨道和隧道应该在的地方,却只见蓝天白云,就好像我们是从飞机上望出去一样。观众停步驻足,等待着画面中的物体移动。人们对发光的屏幕的反应与对印刷品的反应不同。我们被动地盯着看,期待着会有什么变化。

一个胡须灰白的男子正和他的女儿一起看《终点》。女孩10岁左右,穿着一件粉色毛衣。男子说:“这就是路线的终点。”女孩问:“什么路线?”

“正是——究竟是什么?”男子说道。

“是指世界末日吗?”

“世界,没错。谁的世界?或许只是那地铁到了终点而已。”

“那是真的吗?”女孩问道。

“我不知道。”男子回答:“看上去像是真的。”

撰稿:Peter Marten,2023年6月