热量强烈地散发出来。低沉的隆隆声和砰砰声在空中回荡。

一位玻璃吹制师用吹管尖端从熔炉中取出一小团发光的熔融玻璃,并将它举到空中。

玻璃仿佛在翩翩起舞。 玻璃吹制师以熟练的精准度吹制、收集更多熔融材料,然后再次吹制。这些动作已经深深地印在其肌肉记忆中。

吹制玻璃需要眼与手的精准协调。艺术家不仅要塑造材料,还要凭直觉应对其不断变化的特性。

一件新的玻璃制品正在诞生。

窥视任何一个芬兰厨柜,你都会发现芬兰人普遍能辨识的标志性设计作品。例如,阿尔托花瓶俏皮起伏的边缘就体现了芬兰独特的玻璃工艺。

这个北欧国家是如何成为玻璃艺术的代名词的呢?

芬兰玻璃制造的起源

伊塔拉玻璃厂是芬兰唯一仍在运营的大型玻璃厂。在里希迈基、努塔耶尔维和菲斯卡斯(Fiskars)等地,一些规模较小的玻璃工坊也延续着这一传统。

芬兰成为全球玻璃艺术领军者的历程,凝聚了数百年的精湛技艺、坚持不懈和创新能力。

芬兰的玻璃制造历史可以追溯到1681年,当时第一家玻璃工厂在芬兰西南部的新考蓬基(Uusikaupunki)建立。随着时间的推移,新的工厂不断涌现,而其它工厂则因火灾或倒闭而消失。

到 20 世纪初,伊塔拉(Iittala)、努塔耶尔维(Nuutajärvi)和里希迈基玻璃(Riihimäki Glass)等主要企业已在芬兰南部扎根。

它们早期的产品主要集中在日常实用玻璃器皿上。这些玻璃器皿功能齐全、做工精良,但风格雷同,缺乏特色。当时,芬兰正在迅速发展其民族认同,设计和艺术表现力蓬勃发展。

芬兰于1917年获得独立,这标志着一个转折点。虽然芬兰的玻璃设计最初与国际风格相呼应,但独特的本土美学理念已经开始萌芽。

到了20世纪30年代,一切即将发生改变。

玻璃工坊内

伊塔拉工厂约有140名员工,其中包括45名玻璃吹制师。每一件手工制品都是团队合作的结晶,由检验员、修饰工,以及负责定制工具和模具的熟练木工提供支持。

回到热加工玻璃车间,玻璃吹制师完成了他们的工作。一个棕色大灯罩完美地成型了。

一名操作工仔细检查后将其切割下来。这件作品很成功,但并非所有作品都能通过测试。

掌握玻璃吹制艺术无法一蹴而就,通常需要十年甚至更长时间。对于这门要求苛刻的工艺来说,耐心和技术同样重要。

我们现在所处的伊塔拉村(Iittala)是芬兰仅存的仍在运营的玻璃工厂所在地。在这里,每年仍有数以千计的玻璃制品是手工制作的。

这项工作是高强度的体力劳动。酷热难耐,整个过程需要持续而专注的动作。

“节奏在玻璃吹制中至关重要,”伊塔拉品牌经理杜伊娅·马科宁(Tuija Makkonen)说道:“时机就是一切之重。”

马科宁和伊塔拉玻璃博物馆的公关专家雅娜·埃里克松(Jaana Eriksson)带我们参观了玻璃工坊和厂房,让我们深入了解其复杂的生产过程。

杜伊娅·马科宁(左)和雅娜·埃里克松认为玻璃是一种极具挑战性的材料。 “玻璃每次的表现都不一样,”马科宁说:“甚至天气也会影响它。”

在热加工玻璃车间内,十几名玻璃吹制师正在轮班工作,他们的动作如同排练精良的舞蹈般整齐划一。

其中一位停下来擦擦额头上的汗水,然后继续工作。

只有技艺最精湛的工匠才能打造最复杂的作品,例如具有不规则曲线的经典阿尔托花瓶。

阿尔托玻璃艺术品的诞生

阿依诺·阿尔托系列始创于 1932 年,是伊塔拉目前仍在生产的历史最悠久的产品系列。

1932年,卡尔胡拉-伊塔拉(Karhula-Iittala)玻璃厂发起了一场设计竞赛,征集简洁实用的物品。这场竞赛标志着实用玻璃在功能主义方面的突破。

参赛者包括阿依诺(Aino)和阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)这对设计师组合。阿依诺的 Bölgeblick玻璃器皿(后来更名为阿依诺·阿尔托系列)是五件获奖作品之一。它以简洁的同心圆线条和隽永的造型轮廓成为压制玻璃器皿的经典之作,至今仍在生产。该系列充分体现了芬兰人将美感与日常功能相融合的精神。

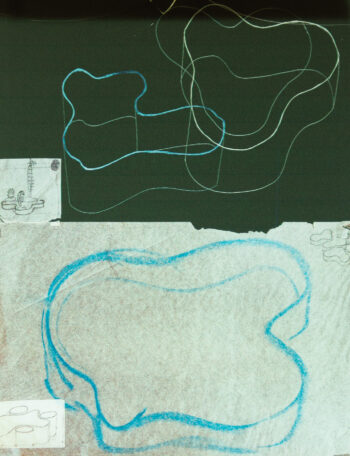

阿尔瓦·阿尔托的草图展现了如今已成为经典的花瓶背后的构想。每个花瓶的制作耗时长达30小时,涉及7个人和12道工序。

几年后,阿尔瓦·阿尔托参加了另一场卡尔胡拉-伊塔拉设计竞赛,他的作品被耐人寻味地取名为“爱斯基摩女人的皮裤”。 这个名字或许令人侧目,但其设计却赢得了赞誉。从这个系列中诞生了芬兰设计史上最具标志性的作品之一 —— 阿尔托花瓶。

该花瓶以其柔和起伏的曲线打破了那个时代典型的僵硬造型。如今,它已成为芬兰家庭和博物馆的常备摆设。

适合每家每户的玻璃器皿

设计师卡伊·弗兰克诠释了 20 世纪 50 年代芬兰设计简约低调的风格,将极简美学与日常功能完美融合。

第二次世界大战暂时中断了芬兰在玻璃设计领域蓬勃发展的势头。原材料匮乏、价格管制以及紧张的国际关系使生产放缓。

然而,战后芬兰重新焕发出创新的活力。随着国家的重建,其设计风格也在重建,如今更是拥有了更远大的目标。为了在竞争激烈的全球市场中茁壮成长,芬兰的玻璃工厂开始寻求新一代富有远见的设计师:蒂莫·萨尔帕内瓦(Timo Sarpaneva)、塔皮奥·维尔卡拉(Tapio Wirkkala)和卡伊·弗兰克(Kaj Franck)。

这些设计师带来了全新的理念,更加强调简约和功能性。例如,弗兰克主张玻璃器皿应该适合每个家庭。

他的设计,例如可堆叠的卡尔蒂奥(Kartio)玻璃杯,至今仍是历久弥新的经典之作,兼具实用性和优雅气质。同样,弗兰克的无柄水壶象征着 20 世纪 50 年代的设计理念:经济实惠、节省空间、用途广泛。

这个时代标志着芬兰玻璃器皿的转变。 它不再仅仅用于特殊场合,而是属于每个家庭,适合日常使用。

国际认可

许多芬兰玻璃艺术品都从大自然中汲取灵感。 塔皮奥·维尔卡拉设计的黄菇花瓶就是其中一例。摄影:卡伊-弗兰克的讲课幻灯片/阿尔托大学档案馆

事实证明,设计师与工厂之间的合作带来了变革。 到20世纪50年代,芬兰的玻璃设计开始赢得全球关注。

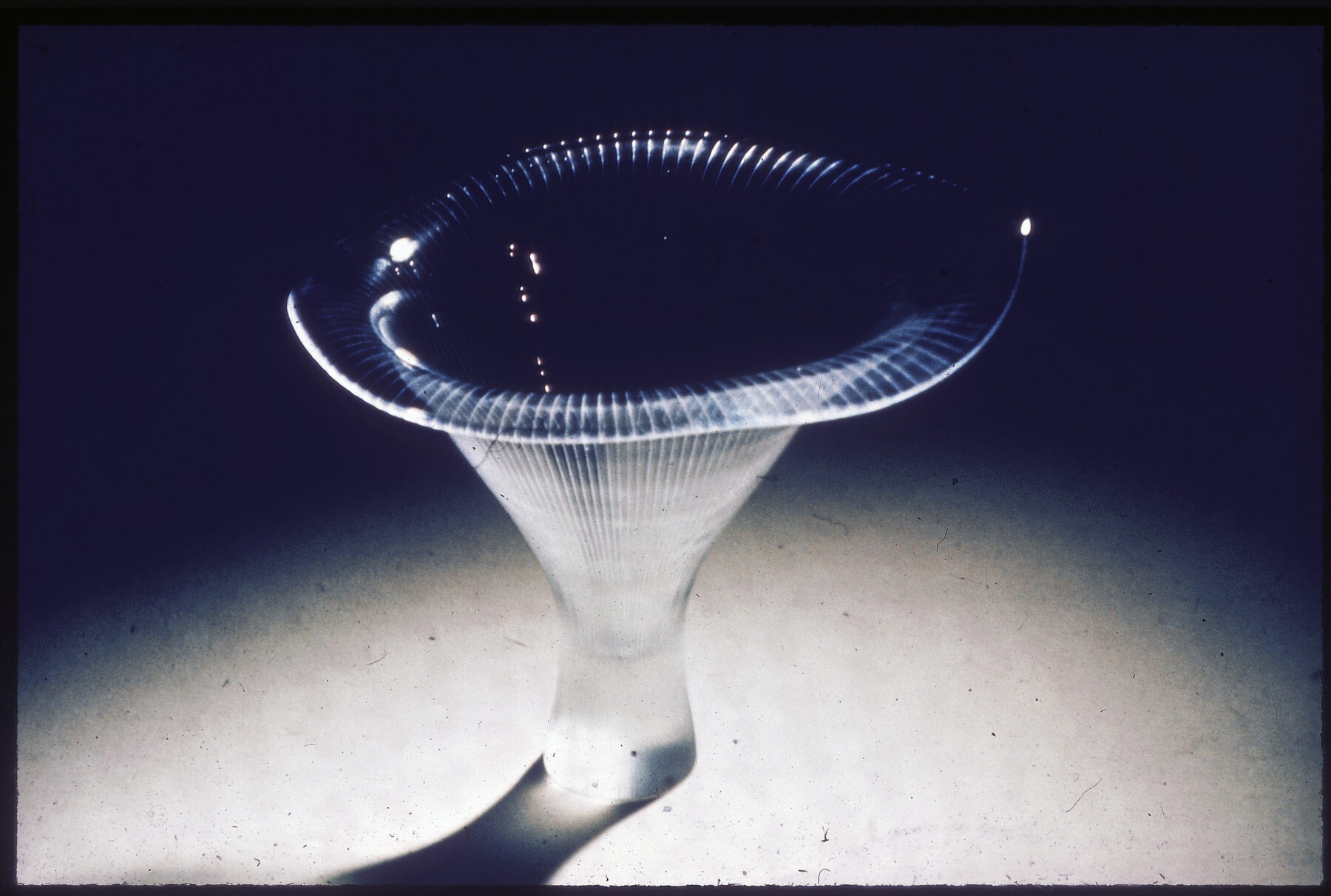

塔皮奥·维尔卡拉的黄菇花瓶(Kantarelli),灵感源自鸡油菌的精致曲线。它在1946年斯德哥尔摩北欧艺术展上脱颖而出,标志着芬兰设计史的转折点。

不久之后,芬兰设计师开始主宰全球舞台。在享有盛誉的米兰三年展上,维尔卡拉、弗兰克和萨尔帕内瓦荣获最高荣誉,而贡内尔·尼曼(Gunnel Nyman)、戈兰·洪格尔(Göran Hongell)、海莱娜·泰内尔(Helena Tynell)和萨拉·霍佩阿(Saara Hopea)等同时代的设计师也获得了赞誉。芬兰已经赢得了现代玻璃设计强国的地位。

1954年,塔皮奥·萨尔帕内瓦推出了标志性的兰花玻璃花瓶。他以多才多艺而闻名,设计作品涵盖玻璃、金属、木材、瓷器和纺织品。

摄影:U.A. Saarinen/芬兰遗产局

1954 年,美国杂志《House Beautiful》将萨尔帕内瓦的兰花玻璃花瓶评为“年度最美设计作品”。这款线条清晰的极简主义花瓶至今仍被誉为世界上最美的物品之一。

到20世纪中叶,芬兰已稳固地确立了其全球设计领袖的地位。

玻璃艺术的演变

设计师塔玛拉·阿拉丁(Tamara Aladin)大胆运用色彩和造型,捕捉到了二十世纪六七十年代的俏皮精神。

20 世纪 50 年代,设计师们主要从大自然中汲取灵感,但随着20世纪 60 年代的临近,他们开始突破界限。

新技术不断涌现,利用光影效果的玻璃纹理表面便是其中一例。例如,蒂莫·萨尔帕内瓦的“芬兰迪亚”(Finlandia)系列使用烧焦的木模在熔融的玻璃上印刻出独一无二的图案。

塔皮奥·维尔卡拉继续从北欧风光中汲取灵感。在他标志性的极冻系列(Ultima Thule)中,其冰冷的纹理表面与融雪之美和北极光的壮丽交相辉映,向芬兰最北端拉普兰的原始之美致敬。

奥伊瓦·托伊卡设计了500多只独特的玻璃鸟,深受世界各地收藏家的喜爱。图中这只红宝石鸟是在伊塔拉工厂制作的。

摄影:中部芬兰博物馆

与此同时,像奥伊瓦·托伊卡(Oiva Toikka)这样的年轻设计师开始探索更奇特的形式。他备受喜爱的彩色玻璃鸟系列作品俘获了芬兰乃至全世界人们的心。

芬兰玻璃业的现状

在位于里希迈基的芬兰玻璃博物馆,参观者可以欣赏到历史悠久的经典作品,以及劳拉·拉依奈(Laura Laine)的《裸体》(Nude)和克劳斯·哈帕涅米(Klaus Haapaniemi)的《狐狸》(Vulpes)等当代作品。

尽管芬兰玻璃业近几十年来面临着工厂倒闭和传统技艺式微等挑战,但故事远未终止。

2023年,芬兰玻璃吹制传统被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,这是一项涉及其他五个欧洲国家的跨国项目的一部分。

这一认可肯定了手工玻璃的文化价值,并重新激发了芬兰国家对保护和发展这项工艺的兴趣。

位于里希迈基的芬兰玻璃博物馆展示了当代艺术家的作品,例如阿尔玛·扬图宁(Alma Jantunen)(左,7 和 8)、阿达·瓦伊尼奥(Aada Vainio)(中间,9)、葆拉·帕科宁(底部,10)、托米·托伊亚(Tommi Toija)(上,右二,11)和阿勒尼·阿罗马(Arni Aromaa)(上和右中,12 和 13)。

当代芬兰设计师正以大胆的创造力延续这一传统。

哈里·考斯基宁(Harri Koskinen)的玻璃器皿和灯具设计、葆拉·帕科宁(Paula Pääkkönen)的玻璃冰棍以及亚斯敏·阿诺施金(Jasmin Anoschkin)俏皮的动物雕塑,都展现了现代芬兰玻璃艺术品的多样性和表现力。

如今,芬兰玻璃艺术品仍然在世界各地广受赞誉,在博物馆中大放异彩,并受到收藏家的追捧。

亚斯敏·阿诺施金以其富有表现力的陶瓷雕塑而闻名。近年来,她也开始接触玻璃,用玻璃将她充满想象力、妙趣横生的世界展示在人们面前。

“我们很幸运地保持了自己的声誉,”伊塔拉公司的杜伊娅·马科宁说:“芬兰玻璃品仍然是品质和创造力的代名词。”

芬兰于 2025 年夏季举办了首届芬兰玻璃双年展,这是一项融合传统与创新的里程碑式盛事。下一届双年展计划于 2027 年举办,它反映了芬兰玻璃设计充满活力和不断发展的状态——依然光芒四射,依然鼓舞人心。

撰文:Emilia Kangasluoma, 2025年10月;摄影(除特别标注外):Emilia Kangasluoma

本文部分资料来自Kaisa Koivisto和Uta Laurén所著的《芬兰玻璃的黄金时代》(Suomalaisen lasin kultakausi,Tammi出版社,2013年)以及Marianne Aav所著的《伊塔拉:芬兰玻璃125年——所有设计师的完整历史》(Iittala: 125 years of Finnish glass – complete history with all designers,芬兰设计博物馆出版,2006年)。