雷达尔·萨雷斯托涅米(Reidar Särestöniemi,1925-1981)是一位来自芬兰北部的怪才艺术家,他用大胆、色彩鲜艳的画作捕捉家乡的原始之美。

小时候,他是一个古怪而孤独的孩子,动物朋友比人类朋友多。他跑到森林里探险,还对农场里的动物恶作剧。

他不适合在家庭小农场里干活。他对学习做农活毫无兴趣。

他把流经自己家乡的湍急的欧纳斯(Ounas)河视为兄弟。这就是他的天性。

北方血统

他出生于考科宁村,是马蒂(Matti)和阿尔玛(Alma)·萨雷斯托涅米夫妇的七个孩子中最小的一个。小时候,他会把酪乳和花瓣混合在一起制作颜料,如果没有其他原料,有时也会用草木灰来调配颜料。他必须画画——是必须画。其他任何事物都无法引起他的兴趣。

从如此不起眼的出身跃居芬兰文化界的顶峰并非易事。但他做到了。

震撼人心

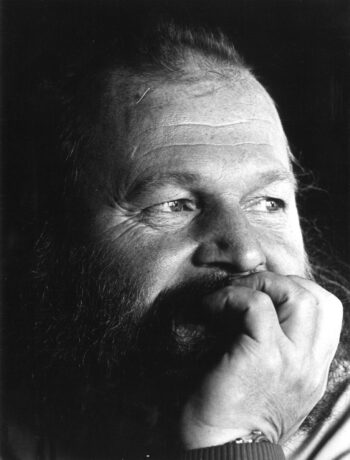

雷达尔·萨雷斯托涅米(1925-1981 年)与大自然有着深厚的感情,这对他的艺术产生了极大的影响。摄影:Unto Järvinen/HS/Lehtikuva

2025年春季,赫尔辛基的迪德里希森艺术博物馆(Didrichsen Art Museum)迎来了创纪录的参观者数量,数万名观众前来欣赏观看“世界之滨:雷达尔·萨雷斯托涅米百年展 ”(On the world’s shore: Reidar Särestöniemi 100 years,展期至2025年6月1日)中展出的色彩斑斓的画作。

这些充满活力的大型艺术作品吸引了人们的目光,大家排起长队,只为近距离欣赏。橙色的苔原和红色的太阳在博物馆的墙壁上格外醒目。纤细的白桦树枝上覆盖着冰霜,时间被定格。驯鹿在吃草,棉草似在风中轻轻摇曳。

博物馆馆长玛丽亚·迪德里希森(Maria Didrichsen)认为,萨雷斯托涅米的艺术如今正在被重新审视。她说:“他的作品并非一丝不苟地描绘现实,但却出奇地通俗易懂。”

她认为,芬兰拉普兰旅游业的稳步增长拉近了萨雷斯托涅米的艺术与人们的距离。虽然萨雷斯托涅米的色彩曾被认为过于鲜艳,但那些去过芬兰极北地区的人都会意识到,这些色彩是真实的。

“他的艺术蕴含着力量,其巨幅作品的冲击力令人震撼,” 迪德里克森说道:“许多观众发现自己沉浸在他的作品中,从中汲取慰藉和能量,尤其是在这个动荡不安的时代。”

执着的奉献

《一夜间,北风吹花满沼泽》(In one night the north wind filled the fen full of flowers,1971 年):在芬兰北部,春天姗姗来迟,但来势迅猛。萨雷斯托涅米认为,那里的夏天非常短暂,春天的第一批花朵已经带着秋天的红色。

摄影:Rauno Träskelin

这个来自北极圈以北的男孩最终考入了艺术学校,成为了一名职业艺术家。

二战结束后,萨雷斯托涅米的母亲为他找到了第一位私人教师,使他得以在22岁时进入赫尔辛基的芬兰美术学院学习。与此同时,他开始在赫尔辛基大学绘画系学习。

从茫茫荒原来到繁华的芬兰首都,对萨雷斯托涅米来说是一个巨大的跨越。他在考科宁的家位于一条土路的尽头,而如今的居住地有轨电车和汽车呼啸而过。

在学校里,萨雷斯托涅米痴迷地画画,从早上九点开始一直画到几乎午夜时分。他坐立不安,与其他学生截然不同。他坐不住,总是从一个画架跳到另一个画架,就像一只在遥远的北方度夏的鸣禽——蓝点颏一样。但这个年轻人学得很快,速度惊人。

持久的印象

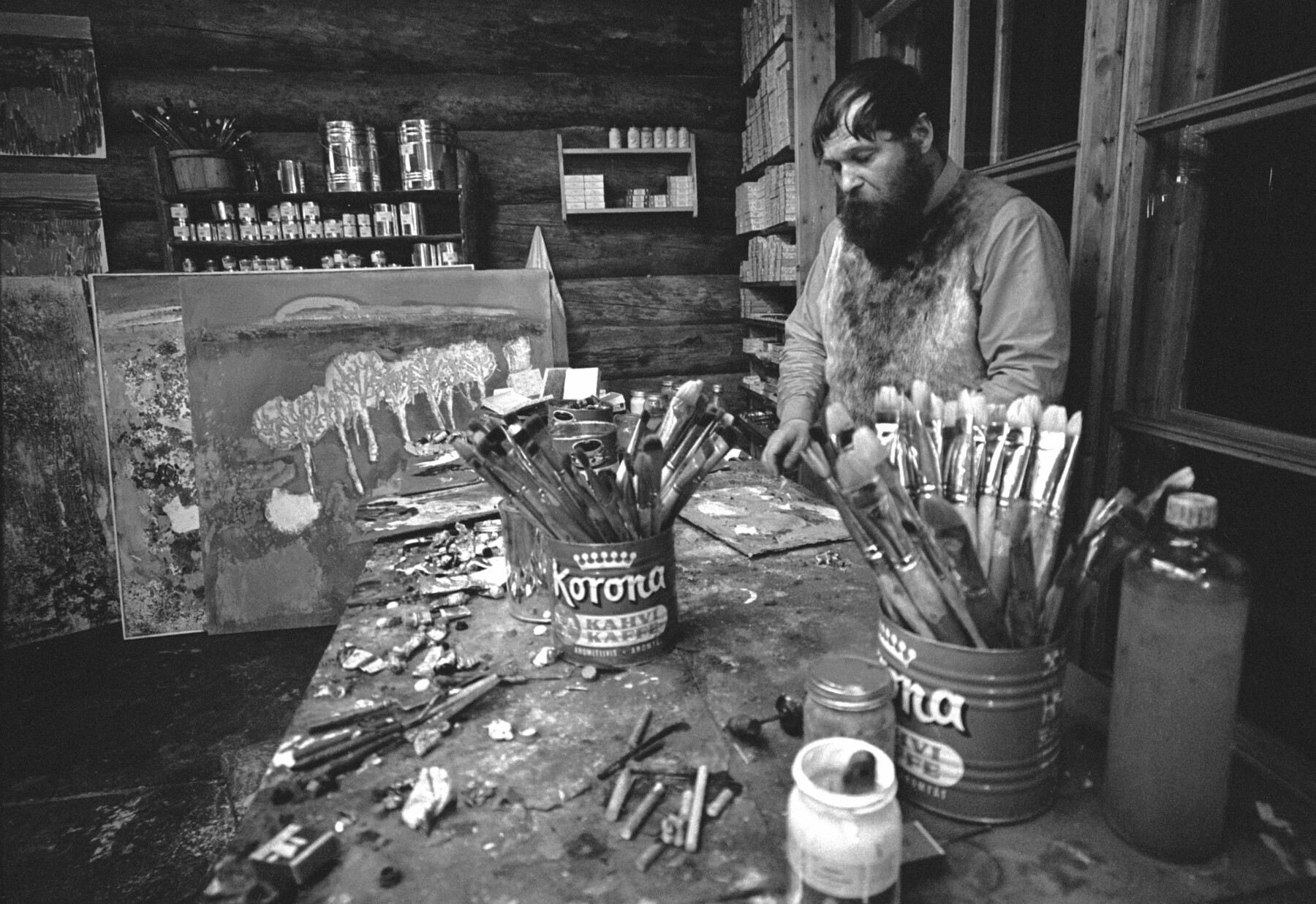

萨雷斯托涅米选择在家族的老宅院里生活和工作。摄影:Kaius Hedenström/Lehtikuva

1952 年,萨雷斯托涅米首次前往巴黎寻找灵感。这段经历对他的作品产生了深远的影响。

在长达一个月的时间里,他几乎每天都去卢浮宫,然后发现了墨西哥艺术家迭戈·里维拉(Diego Rivera)的作品,并爱上了俄裔法国艺术家马克·夏加尔(Marc Chagall)的作品。萨雷斯托涅米不禁好奇,怎么会有人能画出如此童话般的作品:这就像是用图像来吟诵诗歌。

在巴黎,萨雷斯托涅米觉得自己可以真正做一回自己。他无需掩饰任何东西——他是自由的。法国首都是一个充满机遇的大都市,而芬兰则显得遥远而偏僻。

当萨雷斯托涅米从欧洲大陆回到考科宁的家中时,漫长而辛劳的冬天即将来临。他曾通过承诺出售自家土地上的木材来筹措旅行费用,现在他必须在森林里砍伐300棵树。

脆弱的北方自然

《逃亡者的会面》(Meeting of the Fugitives,1969 年):诗人禹乐约·卡伊耶尔维(Yrjö Kaijärvi) 是萨雷斯托涅米一生的挚爱。萨雷斯托涅米经常在画作或画作标题中隐晦地暗示自己的性取向。

摄影:Rauno Träskelin

自然保护后来成为萨雷斯托涅米艺术创作的重要主题。他超前地批判了塑料的使用,并致力于保护动物、森林和河流。

他无法接受在欧纳斯河上修建水坝的威胁。他不愿看到脆弱的北方大自然就此消失。

萨雷斯托涅米在画作中将自己描绘成各种动物:当他想展现自己顽皮而强大的一面时,他画了一只猞猁。柳松鸡则代表着他的脆弱。

当他画狼时,萨雷斯托涅米想要强调狼的稀有性。或许他有时觉得自己像一匹孤狼,被逼得走投无路。在当时的芬兰,同性恋是违法的,而他却是一名同性恋者。

他在画中隐藏了一些微妙的信息,比如留着胡子的熊相互拥抱。这些暗示显而易见,但很少有人能理解。他隐藏了起来,因此他是安全的。

引起关注

玛丽-路易丝(Marie-Louise)和贡纳尔·迪德里希森(Gunnar Didrichsen)是赫尔辛基迪德里希森艺术博物馆的创始人。他们于1968 年第一次见到萨雷斯托涅米,后来购买了他的几件作品。摄影:Rauno Träskelin

萨雷斯托涅米勇于捍卫个性。他本人也是一个独特的人。

在他的家乡,人们对蓄胡的男人充满怀疑,而他却留起了长长的黑胡子,并将其染成鲜红色。

他穿着西班牙风格的服装,脚踩北欧原住民萨米人制作的皮靴,漫步在考科宁的村道上。当地人说他冬天穿夏装,夏天穿冬装。

他仿佛很享受成为一场大型表演的一部分,吸引人们的注意。他身材高大,色彩鲜艳,就像他的画作一样。

他毫不保留

迪德里希森艺术博物馆举办的萨雷斯托涅米百年展吸引了创纪录的参观者。摄影:Emilia Kangasluoma

1959年,萨雷斯托涅米从苏联列宁格勒学习归来,找到了自己独特而略带天真的绘画风格。他学会了在调色板上寻找大自然的色彩,并大胆而自信地使用笔触。

他对色彩毫不保留。他可以把一整罐颜料倒在一幅画上,涂抹、晕染,最终将其融入到一幅画作中。

他始终坚信自己的艺术作品终将获得认可,终将成名。他的名声很快大噪。人们喜爱这位充满异域风情、风格独特的艺术家,他的巨幅作品仿佛闪耀着浓烈的色彩。

他的作品卖得很好,价格屡创新高。当萨雷斯托涅米把画作收入存入当地一家小银行时,银行经理感激而惊讶地与他热情握手。

自我表达

《寒冬时节》(Heart of winter,1980 年): 萨雷斯托涅米一生的大部分时间都蔑视冬季的极夜,但在晚年,他决定与之和解。他画下了这片雪中明亮的桦树林。

摄影:Emilia Kangasluoma

有些人认为萨雷斯托涅米傲慢自大。他很特别,这一点无人能否认。

但或许他的傲慢其实是一种敏感?一种表达自我、寻求自由之路的方式?

芬兰媒体经常把他描绘成一个神秘人物,在荒野工作室接待皇室成员和其他名人。然而,萨雷斯托涅米渴望得到艺术界精英的认可,但他生前从未真正得到过这种认可。

他游历甚广,造访过南极洲、挪威的北极前哨斯瓦尔巴群岛,以及其间的每一个地方。萨雷斯托涅米有时会尽量远离芬兰北部漫长寒冷的冬季,但他总会回来。

遥远北方的大自然、山丘和苔原对萨雷斯托涅米来说意味着一切。他觉得自己与它们有着真切的联系,并满怀激情地用绘画表达出来。

1981 年,萨雷斯托涅米在芬兰北部去世,享年56岁。欧纳斯河继续自由流淌。

Emilia Kangasluoma撰稿,2025 年 5 月

本文部分内容源自诺拉·瓦拉拉(Noora Vaarala)的书籍《Sarviini puhkeaa lehti》(Gummerus,2025 年)中的信息。

位于考科宁的萨雷斯托涅米博物馆包括雷达尔·萨雷斯托涅米的故居、工作室和一个画廊。