接触完全陌生的事物,渐渐熟悉它,这就是伊丽娜・普拉韦特学习新单词——乃至一门语言的方法。

以芬兰语中表示“美丽”的单词“kaunis”为例。“在芬兰语里,‘美丽’是从‘奶牛’开始的。”她说。(芬兰语中“kau”的发音与英语里“cow”(奶牛)的发音很像。)

“学了一段时间后,这个单词会逐渐回归它真正的含义。从某种意义上说,你会忘记当初联想的发音,而是本能地领会了它的意思。”

对普拉韦特而言,重要的是含义,而非单词的字面本身。而且她确实掌握了大量单词:她是一名多语者,通晓多种语言。

“北欧的一个国家”

伊丽娜・普拉韦特说,她的客户已经从“回避使用芬兰语”转变为“主动寻找更多开口说的机会”了。

在德国曼海姆做交换生期间,普拉韦特偶然接触到“kaunis”这个词时,她已掌握多种语言。其中包括:罗马尼亚语(这是她的母语,也是她出生国的官方语言)、法语(她的家人移民加拿大后,她从学前班开始就讲这门语言)、英语(通过看电视和学校学习),以及西班牙语和德语(她从十几岁起就开始学习这两种语言)。

“在去德国之前,我不认识任何芬兰人,并觉得芬兰语相当特别。”她说:“当时我只知道芬兰是北欧那边的一个国家,但我可能都没法在地图上指出芬兰的位置。”

在德国期间,她还遇到一件巧事:邂逅了一位年轻的芬兰男士。通过这位男士,普拉韦特又学会了一句新的芬兰语短语“Sinä olet ihana”,意思是“你真可爱”。

参与,归属,他乡变故乡

对伊丽娜・普拉韦特而言,语言是一种工具,而非终极目标。

追随那位曾用“ihana”(意为“可爱”)形容她的男士来到芬兰后,普拉韦特发现自己又有必要学习一门新语言了。但她参加的所有课程、完成的作业,以及找到的学习资料,似乎都没能帮她实现最想做的事:融入当地生活,在重要的场合自如表达。此前,她学习语言的方式主要通过实际运用;而这一次,课堂教学和语法练习却无法带她抵达目的。

修完三级课程后,她脑子里装了大量语法知识,却没有足够的词汇来运用这些语法。

“我反复碰壁、绞尽脑汁,才终于找到管用的方法。”她说。

她决定把“自己”而非“语言本身”放在核心位置。她不想为了学芬兰语而学芬兰语,而是想参与芬兰生活、对之作贡献、找到归属感以及“他乡如故乡”的感受。她开始反思此前对语言学习过程的固有认知,并重新审视所听到的一些学习建议。

“经过几次不同的顿悟,我意识到‘学习语言’和‘开口说话’之间,其实存在一道鸿沟。”她说。

从最重要的开始

作为一名多重归属者,伊丽娜・普拉韦特拥有不止一种可称之为“属于自己”的文化。

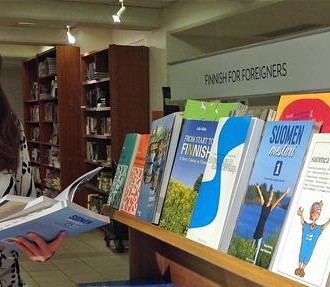

普拉韦特将过去的挫折转化成了一项使命。她的公司(官网:https://www.irinapravet.com)的宗旨是帮助那些一直在学习芬兰语的人真正开口说这门语言。

她强调,这不是一种方法,而是一种思路。就像多年前她自己开始转变学习方式那样,现在她鼓励其他人将注意力放在自身,把日常生活当作课堂。

另一个重要方面是理解人们使用语言时的具体情境,以及这些情境可能对结果产生的影响。普拉韦特指出,疲惫或感到被人评头品足,都会制约开口说话所需的认知能量;理解这一点,有助于语言学习者对自己多一份宽容。

她的客户纷纷表示,通过专注于自己最重视、且能带来最大改变的事,有助于看到前进的方向。有时她能亲眼见证豁然开朗的那一瞬间——这种感觉让人极其满足,还会形成一个正向的激励循环。

这对她自己也带来了启发。她至今仍在学习芬兰语,并且希望在这一点上保持坦诚。“可以这么说,我就是自己的第一个客户。”她说。

如今,普拉韦特已经能在生活中自如运用芬兰语了:从参加销售会议、研讨会,到和一起遛狗的人聊天、与朋友联谊,都毫无障碍。她相信,只要掌握了正确的工具,每个人都能做得到。

那么她达成目标了吗?现在的她是否已经有了融入的感觉?

“我是一个多重归属者。”她回答道:“我拥有好几门可以称之为‘自己的’语言和文化,但芬兰无疑已是我的家了。”

撰稿:Anne Salomäki,2025年10月;摄影:Emilia Kangasluoma